ゲームチェンジャーの登場かもしれない。

一つの革命となるかもしれないニュースが駆け巡りました。

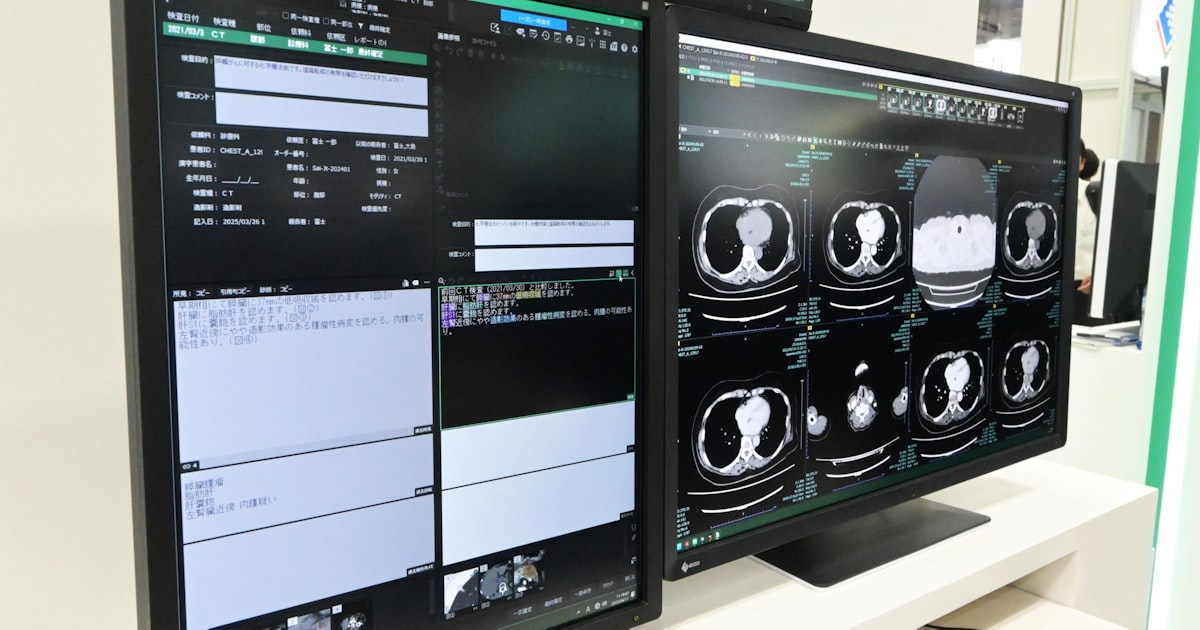

📰 富士フイルムが「所見まで自動生成するAI」を開発中

2025年6月、日経新聞が報じた富士フイルムの最新技術が業界内で話題となりました。

CTやMRI画像をAIが読み取り、読影医のように所見文を生成する。

同社は2028年度の実用化を目指し、全国の医療機関と連携して開発を進めているとのこと。

これまでの「病変検出」レベルを超え、報告書そのものの自動生成を目指す取り組みです。

⸻

🎯 しかし──本当にこれが“読影の未来”なのか?

まず断っておきたいのは、こうしたニュースに触れるとき、手放しで技術進歩を称賛するべきではないということです。

- 所見文をAIが出力することと、「診断の核心」に触れることは別

- AIの精度や倫理、透明性、説明責任はまだ十分に議論されていない

- 他社(エルピクセル、アストロスケールメディカル、海外勢など)の動きも加速中

つまり、これは“ひとつの方向性”ではあっても、“唯一の正解”ではないのです。

⸻

サイト運営者<br>トウカン

サイト運営者<br>トウカン業界はこの話題でもちきりかな?

実際に、いろいろなところで話題となっていますね。

これなぁ。「読影レポートを渡してはならぬ問題」も解決してしまうなぁ。

— ヌルヌルさん(安心) (@rVK4gqlMdGAFLLl) June 18, 2025

富士フイルム、画像診断の所見をAIが作成 年3000万件の負担軽減 – 日本経済新聞 https://t.co/C4DGPNq2Xw

放射線読影医、どーする⁉︎

— 永遠の下っ端Dr.2.5y (@GTVCTVPTV) June 17, 2025

富士フイルム、画像診断の所見をAIが作成 年3000万件の負担軽減 https://t.co/F64qJyzwFU

まずは、医師の反応が多いのかな?

🧠 医療ITの視点で見ると、これは何を意味しているか?

今回のようなAI技術が登場すると、読影の現場は以下のような変化を迫られる可能性があります。

領域 変化の方向性

読影医の役割 所見作成よりも「確認・判断・説明」へシフト

レポート作成業務 AI下書きをもとに人間が添削するハイブリッド体制に

教育 AI所見と自身の所見を比較する教育ツールとして活用可

リスク管理 “誰が診断責任を持つのか”という法的整理が不可欠に

ただし、これらは技術が正確に、かつ説明可能なかたちで実装された場合に限られます。

⸻

⚠️ 注意すべき点:「実用化」と「現場導入」はまったく別物

富士フイルムの技術が“実用化”されたとしても、それが現場で“活用”されるかは別問題です。

- 実装コスト・PACS連携・カルテ連動の複雑さ

- 医師側の受容性(特にベテラン読影医の反発)

- 患者への説明責任・AIが出した所見の裏取り

マーケティングが先行しがちで、現場ニーズとのズレを感じる局面が少なくない。

このようなハイテクAIについても、“本当に現場で求められているか?”という問いを、調達側は常に忘れるべきではないと思います。

⸻

真のコスト(医師・システム費用)がどのように変化するのか?

🛠 調達担当者・導入検討者に求められる新しい目線

こうしたAI時代において、医療機関や調達担当者には、次のような視点がより一層必要です。

- 企業の看板ではなく「精度」と「説明可能性」を評価基準に

- 複数ベンダーを比較し、“AIが何を根拠に判断しているか”まで見抜く

- 読影業務全体のワークフローとの相性を検証

- 価格やパフォーマンスだけでなく、「責任の所在」が明確な設計かを重視

「すごそうだから導入する」は、もう許されない時代です。

⸻

✍️ まとめ:「AIが診る」から「AIと診る」へ、だが冷静に

確かに、読影AIは今後の医療を大きく変えるかもしれません。

でも、それは“魔法の箱”ではない。

どんなにAIが進化しても、 所見の精度を最終的に保証するのは医師であり、医療の責任を担うのは人間であることに変わりはありません。

富士フイルムの今回の取り組みは、ある意味で象徴的です。

ですが、技術選定・導入判断においては、もっと冷静な、医療IT調達のプロフェッショナルとしての目線が必要だと、私は考えています。

とはいえ、避けては通れない出来事になりそうですね